rust: 別の型に変換するルールを分かりたい

Rust は型の不一致判定が厳しいので(C言語の人目線)、何かと型を変換する作業が発生する。

&str を String にするのは .to_string() を使うが、&String が &str としても使えるのは deref があるからだ。

そうかと思えば .as_str() みたいに “as” だったり、

::from() のようなものもある。

::new() も引数があったりなかったりするが、引数があるなら ::from() でもいいんじゃないのかなどと考えたりする。

それ以外にも、文字列から別の型を作り出す場合に "文字列".ほにゃほにゃ() という &str や String にはないメソッドを呼び出していると思われる箇所を見たこともある。

こういった変換についてのあれこれを把握しておかないと、今のところいちいち AI などに訊いていて効率が悪いのだ。

なんとなく

.as_~() と .to_~() はなんとなくわかる気がする。

“as” はキャストっぽい感じで「~とみなす」ということだろう。使っても負荷がほとんど無いのだと思う。

“to” は「(今のから)~にする」といった感じだろう。as じゃないなら何かデータの移し替えなどが発生すると思っている。

.to_~() が今のデータを別のデータに変換するなら、~::from() は別のデータから今のデータ(Self)に変換する方向だろう。

名前についてのガイドラインがあった。

String の Example を見ると .to_string() もあれば String::from() もある。

.into() というのもあるのか。。。

まあちょっとそっちは置いておくとして、from() は String の関数ではなく Fromトレイト の From<&str> らしい。

そして .to_string() も ToStringトレイト なのかな?

よく考えると "abc".to_string() は &str 側に実装があるはずだ。

自作のクレート UmaUma を作っても "abc".to_umauma() を &str に作ってもらうのは無理だろう。

UmaUma::from("abc") であれば自分でも作ることはできそうだ。

たぶん "abc".to_umauma() も作ることができるのではないかと思う。どうだろう。

.parse::<UmaUma>() はできそうな感じがする。

as

.as_~() ではなく単なる as。

主にプリミティブ型のキャストや use の別名のために使われる。

From と Into

From も Into もトレイトだそうだ。

From

std::convert::From が本名?のようで、中身はこんな感じ。

pub trait From<T>: Sized {

/// Converts to this type from the input type.

#[rustc_diagnostic_item = "from_fn"]

#[must_use]

#[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]

fn from(value: T) -> Self;

}

よく使いそうな String::from() はこうなっていた。

impl From<&str> for String {

/// Converts a `&str` into a [`String`].

///

/// The result is allocated on the heap.

#[inline]

fn from(s: &str) -> String {

s.to_owned()

}

}

.to_owned() は別のトレイト ToOwned で、実装はこう。

impl ToOwned for str {

type Owned = String;

#[inline]

fn to_owned(&self) -> String {

unsafe { String::from_utf8_unchecked(self.as_bytes().to_owned()) }

}

#[inline]

fn clone_into(&self, target: &mut String) {

target.clear();

target.push_str(self);

}

}

まだ .to_owned() がある。。。

impl<T: Clone> ToOwned for [T] {

type Owned = Vec<T>;

fn to_owned(&self) -> Vec<T> {

self.to_vec()

}

...略...

}

.to_vec() …

pub fn to_vec(&self) -> Vec<T>

where

T: Clone,

{

self.to_vec_in(Global)

}

この次の .to_vec_in() が大きい。

大きいというか、中に trait が 1つと impl が 2つもある。

String は Vec<u8> をメンバーに持つだけなので最悪でもデータをコピーするだけだと思っていたのにこんなに大変なんだ。

おまけ : to_string()

では .to_string() もこのくらい大変なのだろうか?

こちらは Display トレイトだ。

vscode でジャンプしたのだが、ToString トレイトじゃなかったのか?

impl Display for str {

fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result {

f.pad(self)

}

}

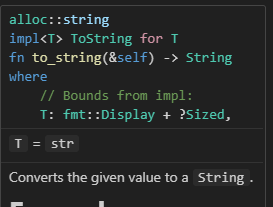

ホバーさせると ToString for T だな。

Rust by Example によると ToString トレイトを直接実装するよりも

fmt::Display トレイトを実装した方が print! などでも使えて便利らしい。

.pad() も 40行くらいあるそこそこ大きめの関数だ。

手軽に使っていたけど、どうなんだろうか。

ChatGPT氏 からすると、inline なっていたりして実質的に重たくはないらしい。

ただよくだまされるから、信用しづらいなあ。

(更新中。。。)

as_~()

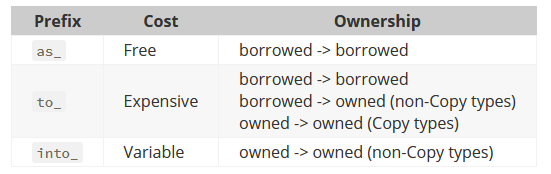

Naming からすると borrowed -> borrowed の場合。

キャストと思っていて良いだろう。

to_~()

こちらはいくつかパターンが分かれる。

borrowed -> borrowed

as_~() よりも若干コストが高い場合。

Path::to_str(&self) -> Option<&str> や OsStr::to_str(&self) -> Option<&str> のように「最後はキャストするけど UTF-8 かどうかのチェックをしてからになる」というようなパターンらしい(AI)。

そう多くはないそうだが、キャストできなかった場合もあるので Result<&> なり Option<&> なりになるのではなかろうか。

borrowed -> owned (non-Copy types)

borrowed から owned になるのにコピーしない・・・?

値をコピーしないという訳ではなく Copy トレイトを持っていないということらしい(AI)。

しかし non-Copy ではなく “non-Copy” なので違うような気もする。

str::to_lowcase() -> String や str::to_string() -> String のように入れ物を新たに作るメソッドが当てはまるだろう。

owned -> owned (Copy types)

owned -> owned は to_ と into_ の両方がある。

f64::to_radians() -> f64 は複製とかじゃなくて degree から radian への変換だ。

これが into_ ではないのは「入力が消費されないので誤解される(misleading because the input is not consumed)」という理由が書いてある。

f64 が Copy トレイトを持っているので自動的に変数が複製されるというのがポイントか。

into_~()

owned -> owned (non-Copy types) ということで Copy トレイトがない場合だろう。

つまり into_ を使うと元の変数は所有権を失うという意味か。

String::into_bytes(self) -> Vec<u8> は、String の中身が Vec<u8> なので

元の所有権をもらって中身だけを使うというコストがほとんど無い変換という意味で「which is free」と書いてあるのだと思う。